是否感觉你说话,孩子就嫌烦,背后的原因却让所有父母沉默!

- 当前位置:家庭教育

- 来源:叛逆孩子教育学校

- 博主:青少年叛逆教育中心

- 日期:2022-12-28 11:15:06

- 浏览次数:次

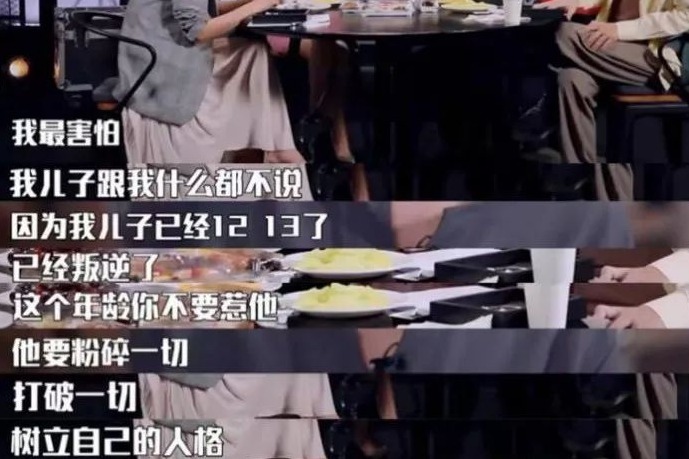

之前看了一期综艺节目,聊到“为人父母”的话题。

大家没想到,在舞台上“句句珠玑、侃侃而谈”的相声演员于谦,在儿子面前却翻了车。

当被问到:“你最怕儿子和你说什么?”

于谦说:“我最怕他什么也不说。”

于谦透露,自己每次问儿子“学校生活怎么样”?

儿子的回答永远是“挺好的”、“就那样”,剩下的再没其他话可说了。

于谦无奈地感慨:

“这个是我最害怕的,因为你不了解他,也开始进入不到他的世界。”

孩子咿呀学语的第一句话是父母教的,为什么越长大却越和父母无话可说了呢?

这话问在父母口,扎在孩子心。

01

曾经有人问:“ 为什么孩子和父母越来越没话说?”

最高赞的回答说:认为自己永远是对的人,谁会有意愿和他沟通?

在日常生活中,以下这些沟通模式,是否经常出现在你家呢?

1、指使命令模式:“到时间了!马上回房间!”“不许哭!赶紧回家”。这种模式会让孩子感到不被尊重,激起怨恨、恼怒和敌对的情绪。久之,孩子会疏远和反抗,叛逆期管教风险升高。

2、威胁惩罚模式:“你要是不听话,你的玩具也别想要了!”这种模式用孩子不服从的后果来吓唬孩子。孩子自然把注意力集中到威胁的部分,而无法冷静反思自己已经做的事情。我们大人不喜欢被威胁,孩子当然也是如此,家长经常性威胁,只会让孩子更加反感你的话。

3、忠告灌输模式:“听妈妈说,要有礼貌,跟叔叔打招呼。”“你还小,听妈妈的,不能总玩玩具,看书好。”这种我大必须听我的模式,父母只是关注到希望孩子做什么,却没办法让孩子接受这样做的原因。孩子稍大后,开始有自主意识,自然会要反抗你的“霸权”。

4、贴标记模式:“你怎么就是不听话的孩子?”“怎么这么笨,这都不会?”“你就是捣乱,烦人精!”这种模式是发泄父母的情绪,用负面评价否定孩子。会引起孩子的错误认知,自卑甚至用这些评价中的模式去做事情。

5、反问模式:“这是谁干的?”“你知道自己错了吗?”这种模式,父母其实并不是要孩子的答案,孩子也无从回答,孩子开始不理解这种反问,但孩子会慢慢总结出来,这种问题父母根本不关心自己如何回答,只是想让自己难堪。久而久之,便失去了与父母对话的欲望。心里只会想,又来了又来了。

其实有时候表面看是孩子不懂事,实际上,是妈妈的沟通方式让孩子感到“窒息”。

父母想说的,只是父母在意的,是父母认为正确的,却忽略了孩子的感受。

一句“我是你妈,我都是为你好”,把孩子想说的心里话,统统压在了“五指山下”。

父母总想证明自己是对的,本身就是个错误。

教育家尹建莉曾说:

“成人在育儿时,之所以经常找不到合适的方法,使教育变成一种破坏性的行为,有两个根本原因:一是不信任孩子,而是太相信自己。”

亲子沟通,你有多对,就有多错,因为赢得孩子远比赢了孩子更重要。

02

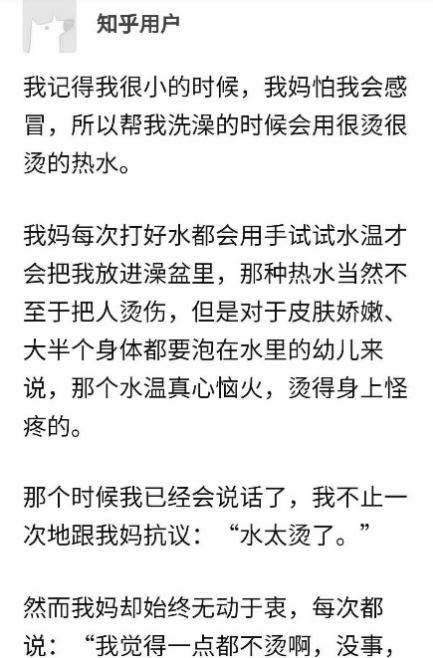

知乎上有一个问题“为什么你一说话,孩子就嫌烦?”

其中有一个高赞回答是“我妈觉得不烫”。

答主说,小时候妈妈总喜欢用很烫的水给她洗澡。

每一次,她都会跟妈妈抗议!然而每一次,她都被妈妈击败:“不烫,洗着洗着水就凉了。”

久而久之,她觉得说了也白说,于是不再抗议,乖乖“闭上了嘴”,但每次洗澡,她还是会特别害怕。

这样的场景,在生活中处处可见:

男孩想要踢足球,爸爸:学篮球好,能长个!

孩子考了第一:“妈妈,我语文这次考了第一名。”

妈妈一句话堵过去:“考个第一,你很骄傲是吧,也不看看你数学才几分!”

女儿和妈妈一起逛街,看中了一条粉裙子,妈妈却说:“粉色不好看,你穿显胖。”

父母总是不理解,孩子为什么不愿意跟自己说话?

可是孩子明明说过很多次:“洗澡水很烫”“我不喜欢篮球”“我想要粉裙子”......

“沟通”是双向的,是需要到反馈的。

当孩子表达出来的感受,不被理解,不被看见,甚至被否定,被打压,他的心房便慢慢关上了。

在一次地被反驳、被打击中,孩子只能偃旗息鼓,厌烦了你的每一句话。

最终,无话可说。

03

其实很多父母,都是败在了唠叨。

之前,有人在网上做过这么一个测试:什么时候最反感父母,想离他们越远越好的?

获得高赞的两名网友是这样回答的: “很多话讲一遍就足够了,虽然知道父母是为了自己好,但说的次数多了,心里不知不觉就烦......”

“父母说多了,自己会产生逆反情绪。天天怀疑我偷懒不学习,后来我故意偷懒,就是为了气他们......” 最终得到是答案是:父母的唠叨。

其实,通过心理学我们知道,唠叨是分年龄段的。

0——3岁的孩子,你尽管和他唠嗑,说得越多越好。

但是进入青春期的孩子,就不一样了。你越唠叨,这孩子就会越叛逆。

认识一位妈妈,她说不知道该如何跟孩子相处了,总觉得自己是吃力不讨好。

孩子今年十三岁,在上初中。但从她儿子的行为来看,表现的一点也不小孩。

放学回家闻到妈妈的饭菜,应该是许多孩子最爱的事,可她儿子不这样,一回家就对妈妈的饭菜挑三拣四:“怎么又吃这个菜?你就不能做点好吃的吗?”

有时候吃饭,那位妈妈想跟儿子聊聊学校的事情,开口问不上几句话,她儿子就不耐烦的说:

“你又说吃饭的时候不要分心,还老问我问题干嘛,还能不能好好吃饭?”

听到孩子这句话妈妈也急了:“我是你妈,怎么就不能问了!”

最终的结果大家可想而知,只能不欢而散。

听完那位妈妈的话,我说,你话是不是有时候很多呀。

她听我这么一说,频频点头:“是啊,可我儿子就嫌我烦,说我唠叨个没完没了。”

其实,唠叨是把小刀子。刀再钝,也架不住天天补刀。

耐力好的孩子,能左耳进右耳出,耐力不好的孩子,就只能顶撞父母,出言不逊了或者叛逆不听话。

所谓“杯满则溢”就是这个道理。

面对青春期孩子,父母如何说孩子才会听,怎么听孩子才肯说?

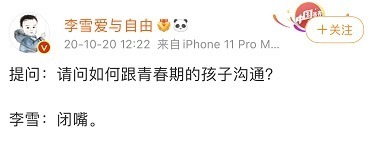

1、学会闭嘴,多听孩子说

怎样才能和青春期孩子的沟通,有一则微博让我印象深刻:

这句话,看似段子,却真实的点出了和孩子沟通的重点。

随着孩子渐渐长大,父母和孩子,就是场权力的争夺。

父母过度唠叨,无形中就会让自己在沟通处于强势的地位,这对于争夺自主权的孩子而言,无法接受。

而且,父母过度的表达,也会占据孩子想要表达的欲望。

只有父母闭上嘴,孩子才有机会说出口。

所以,当孩子向我们诉说时,别急,闭上嘴,认真听他说完,你会有不一样的收获。

2、主动了解孩子,找话说

试想一下,如果你少女时代的偶像是周杰伦、孙燕姿……

然后你女儿说刘德华又老又丑,孙燕姿是谁?你怎么想?

想要走进孩子,可以学会主动欣赏、试着理解他们的兴趣所在,说不定就能以此为入口,打开孩子的话匣子:

“我发现你最近听的这个歌很不错,你能给我再推荐几首类似的吗?”

“我听说这个游戏最近挺火的,你能教我怎么玩吗?”

主动走近孩子,而不是要求他来接近你。

3、学会共情,顺着说

每一个孩子,都会渴望得到比自己地位高的人的认同。

父母与其对孩子针尖对麦芒,不如先学会共情,顺着孩子的感受说,打消他的戒备心理,后面的话才能好好说。

共情,是一种能真诚地对孩子的情绪和感受,且做出回应的能力。

共情,最有效的方式,就是重复或者描述孩子的感受。

比如,当一个孩子获得生日礼物时,另一个孩子很可能会问:为什么他有,我没有?

这时候,无论我们如何解释原因,孩子都不会满意的。

孩子需要的,是我们真正接纳他的感受。

我们只需要重复他的感受就可以,告诉他,“你肯定也想在生日那天收到礼物,别着急哦,你生日那天也会有。”

让孩子知道我们懂他的心情,同时也暗示他,生日时他也一样会有礼物。

让孩子明白,我们懂他的焦虑,也懂他的渴望。

-- 了解李锋心理教育中心 --

李锋教育通过心理素质培训、拓展训练、领袖能力、演讲能力、同步训练、习惯养成、感恩孝道、激发梦想、贫困山村体验等方面对孩子进行长达50天的训练培训,旨在让孩子有脱胎换骨的改变。从根本上建立孩子自觉学习,行为规范的健康模式,为孩子健康成长护航!